प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूरे भारत में जल्द ही जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी है. यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है. इसका असर सभी राज्यों पर होगा. इस निर्णय पर हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (CCPA) में मुहर लगाई गई.

वर्तमान में, हमारे संवैधानिक ढांचे के तहत केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की जनसंख्या की ही आधिकारिक रूप से गणना की जाती है. ओबीसी समुदायों की विस्तृत गणना ना होने के कारण, उनकी वास्तविक संख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को पता करना मुश्किल रहा है.

लेकिन इस बार अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सभी जातियों को भी जनगणना में शामिल किया जाएगा.

इस निर्णय का प्रभाव देश के सभी राज्यों पर व्यापक रूप से पड़ने वाला है, और छत्तीसगढ़ इससे अछूता नहीं रहेगा. यह एक ऐसा राज्य है जो अपनी समृद्ध जन जातीय संस्कृति और विविध सामाजिक बनावट के लिए जाना जाता है.

जातिगत जनगणना विभिन्न जातियों को स्पष्ट रूप से सामने लाएगी, जिससे प्रदेश में जातियों की वास्तविक संख्यात्मक शक्ति और उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर का सटीक आकलन संभव हो सकेगा.

वर्तमान में छत्तीसगढ़ की अनुमानित जनसंख्या 3 करोड़ के आस-पास है.

SC-ST जनसंख्या के अनुमानित आकड़े-

जाति जनसंख्या आंकड़े

अनुसूचित जाति (SC) 16%

अनुसूचित जनजाति (ST) 30%

OBC और सामान्य वर्ग (GEN) 52%

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां

छत्तीसगढ़ के बात करें तो वर्तमान में अभी 42 अनुसूचित जनजातियां रहती हैं. जिसमें मुख्य रूप से संवरा बिझावार, धनवार, माननेवार, मुंडा, धनवार, खड़िया, उरांव, कोड़ा सहित सबसे ज्यादा गोड़ समाज छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं.

छत्तीसगढ़ की पहली जनगणना

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना था. इसके गठन के बाद पहली जनगणना 2001 में हुई थी.

2001 के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 25,545,198 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या-12,832,895 और महिला जनसंख्या- 12,712,303 है.

राज्य सरकार ने किया क्वांटिफायबल डेटा का गठन

छत्तीसगढ़ में क्वांटिफायबल डेटा आयोग (Quantifiable Data Commission) का गठन राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2019 को किया गया था. इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) की जनसंख्या का संख्यात्मक डेटा एकत्र करने के लिए एक सर्वेक्षण करना था.

इस आयोग की पूरी रिपोर्ट 21 नवंबर, 2022 को सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया. हालांकि, यह किसी तरह लीक हो गई.

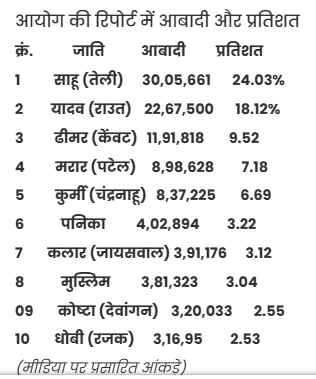

क्वांटिफायबल डेटा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में ओबीसी (OBC) की कुल जनसंख्या लगभग 41% है. आकड़ों के मुताबिक यहां ओबीसी वर्ग में अलग-अलग 95 जातियां हैं.

- इनमें साहू (तेली) जाति प्रमुख है, जिसका विस्तार पूरे प्रदेश में है, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति है.

- प्रदेश की जनसंख्या में दूसरी बड़ी जाति यादव है. इनकी संख्या 22 लाख 67 हजार 500 बताई गई है.

Source- Media Reports - तीसरे स्थान पर निषाद समाज है. जिनकी संख्या 11 लाख 91 हजार 818 है.

- चौथे स्थान पर मरार-पटेल समाज है, जो आठ लाख 98 हजार 628 है.

क्या है जातिगत जनगणना?

जाति जनगणना (Caste Census) शब्द तीन शब्दों (जाति+ जन+ गणना) से मिलकर बना है. जन का अर्थ होता है लोग और गणना का अर्थ होता है गिनती करना. इसका मतलब है कि जब लोगों से उनकी जाति पूछकर उनकी गिनती की जाती है.

इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि देश में किस स्थान पर किस जाति के कितने लोग रहते हैं. जातिगत जनगणना से देश में निवास करने वाले SC/ST और OBC लोगों की जानकारी तो इकट्ठा होगी ही, इसके साथ ही उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का भी पता चलेगा.

जातिगत जनगणना की जरूरत

- जातिगत जनगणना हर क्षेत्र की जातियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

- सरकार को जरूरतमंद जातियों के लिए बेहतर योजनाएं बनाने में आसानी होगी.

- जातिगत जनगणना से यह पता चल पाएगा कि अभी जो आरक्षण चल रहा है, वह ठीक है या नहीं. इससे यह भी मालूम होगा कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है और वे सामाजिक और आर्थिक रूप से कितने पीछे हैं.

- इससे सरकार को यह पता चलेगा कि अलग-अलग जातियों के कितने लोग हैं, वे कितने पढ़े-लिखे हैं, उनकी कमाई कैसी है और उन्हें स्वास्थ्य जैसी किन चीजों की जरूरत है.

क्या है जातिगत जनगणना का इतिहास?

देश में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी. हालांकि ये एक शुरुआती प्रयोग था, जिसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता. इसके बाद पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी. इसमें पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी जारी किया गया था. इसके बाद से 10 साल के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है.

साल 1881-1931 तक जातिगत जनगणना करवाई गई थी. इसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार अब जातिगत जनसंख्या होने जा रही है.

संविधान में जनगणना को लेकर क्या हैं प्रावधान?

भारतीय संविधान में जनगणना कराने को लेकर डीटेल में उल्लेख किया गया है. बता दें कि संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है. यह संविधान की सातवीं अनुसूची के 69 नंबर में सूचीबद्ध है. यानि जनगणना कराने और उससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है.

जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है. इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची में जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं.